Me gusta que se prohíban libros. Puede parecer contradictorio, pero creo que prohibir un libro es la mejor manera de darle publicidad, de hacerlo interesante. Ojalá mañana a alguien se le ocurriera vetar la lectura de varias novelas mías, sobre todo de algunas que están ya agotadas, y empezaran a circular de mano en mano como los samizdat en la Unión Soviética, los manuscritos que se calcaban o se mecanografiaban o se copiaban a mano y cuya posesión podía suponer varios años de cárcel. El gran poeta Osip Mandelshtam, que escribió un famoso epigrama contra Stalin y que murió en un campo de tránsito de camino al gulag de Kolymá, dijo una vez: "Este es el único país donde respetan la poesía: hasta matan por ella". Mandelshtam exageraba, por supuesto: desde Cicerón a Pasolini, pasando por García Lorca, Bruno Schulz, Santos Chocano, Roque Dalton o Amílcar Cabral, la lista de escritores ejecutados por cuestiones políticas es amplia, torrencial y rebasa cualquier límite geográfico. Se mata en todos los idiomas.

Hasta hace bien poco, lo de prohibir libros parecía una prerrogativa de las dictaduras de derecha o de izquierda, con sus índices de desviaciones ideológicas, o bien de teocracias medievales, como la fatwa que lanzó en 1988 el imán Jomeini contra Los versos satánicos, de Salman Rushdie, una condena que se extendía de la novela al autor. Hoy en día, sin embargo, se acusa a Lolita, de Vladimir Nabokov, de promover la cultura patriarcal e incluso de disculpar la pederastia, olvidando -o quizá no- que en su día fue censurada en varios países por su explícito contenido sexual. En sintonía con este revisionismo inquisitorial, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ha decidido prohibir, entre otros muchos libros, El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger, Beloved, de Toni Morrison, o El dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy.

También ha caído en la saca un cuento infantil en el que dos pingüinos macho adoptan un bebé, una conducta bastante común no sólo en la naturaleza sino en los zoológicos. Lo más curioso es que en el mismo estado de Florida también ha sido censurado más del 40% de los manuales escolares de matemáticas por la razón de que las ilustraciones que acompañan los problemas fomentan la ideología de género y la creencia de que Estados Unidos es un país racista. Ojalá en los tiempos en que yo estudiaba BUP me hubiesen prohibido un libro de matemáticas: seguramente habría puesto patas arriba las bibliotecas en su busca y a lo mejor no habría acabado siendo un perfecto ignorante matemático. Ya decía antes que no existe mejor manera de promocionar algo que censurarlo: el efecto Streisand funciona como un tiro desde los tiempos de Akénaton.

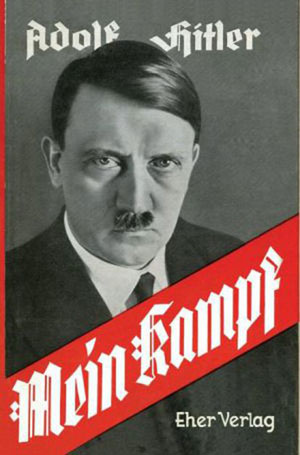

Hay, además, otro motivo de alegría cuando un inquisidor moderno como Ron DeSantis inicia una cruzada contra la letra escrita: el hecho de que todavía, a estas alturas de la película, en medio del auge absoluto de los medios audiovisuales, alguien considere que un libro puede ser un peligro de primera clase. Hacen bien, porque desde la Biblia, los Evangelios y el Corán hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, El Capital o Mein Kampf, ninguna otra herramienta ha contribuido a cambiar el mundo, para bien y para mal, como este pequeño invento hecho de palabras. Regocijémonos porque leer siga siendo el verdadero acto revolucionario.